【DIY】屋根断熱で小屋裏の猛暑対策!サウナ状態から快適空間へ劇的ビフォーアフター

小屋裏収納をDIYした勢いで、天井断熱から「屋根断熱」への切り替えに挑戦しました。

結論から言うと、効果は絶大です。 施工前、真夏の小屋裏は80〜100℃近いサウナ状態で、10分と居られず汗が滴り落ちていました。しかし、屋根断熱DIY後は40℃弱まで低下。

体感的には「窓を閉め切った真夏の2階」と同じか、少し暑い程度まで改善しました。 さらに、以下の換気テクニックを使えば、驚くほど快適になります。

おすすめの換気方法 屋根裏収納には窓も換気扇もありませんが、階下の窓を開け、屋根裏入り口から扇風機で階下へ風を送ります。すると、不思議なほど階下の空気が吹き上がり、15分ほどで上下階の温度がほぼ均一になります。

ただ、グラスウールの施工は体にチクチク刺さるなど苦労もありました。今回は、そんな屋根断熱DIYの手順や断熱材選びの記録を詳しく共有します。

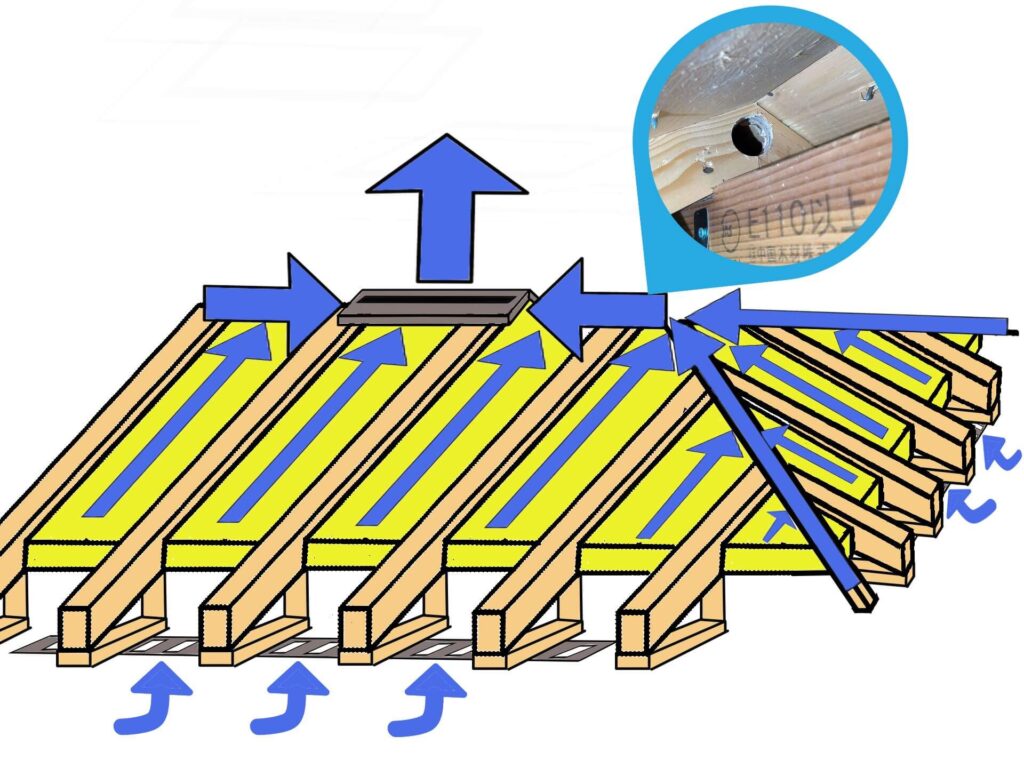

なぜ「屋根断熱」には通気層が必要なのか?

天井断熱から屋根断熱へ変更する場合、断熱材の外側に**「通気層」**を設けることが絶対条件です。

- 湿気の排出: 室内からの湿気や、万が一侵入した雨水を逃がす。

- 木材の保護: 断熱材、野地板、垂木の含水率上昇を防ぎ、腐食や劣化を防ぐ。

通気層がないと、断熱材が湿気を吸って性能が落ちるだけでなく、最悪の場合、家の躯体を腐らせてしまいます。

断熱材選び:あえて「安いグラスウール」を選んだ理由

断熱材には様々な種類がありますが、今回は巷で施工が難しいと言われる**「袋入りグラスウール(厚さ100mm)」を選びました。理由はシンプルに「安いから」**です。

選定にあたり、断熱性能について詳しく調べた備忘録を以下にまとめました。(少し専門的なので、興味のない方は飛ばしてください!)

【備忘録】断熱材スペックの基礎知識

- 密度(K): 10Kと24Kの違いは「1㎥あたりの重さ」。断熱性能に大きな差はない。

- 熱伝導率(W/m・K): 数値が小さいほど熱が伝わりにくい。

- 高性能グラスウール(繊維径 細):約0.038

- 住宅用グラスウール(繊維径 太):約0.045

- ※同じ厚さなら高性能の方が約18%性能が高い。

- 熱抵抗値(R値): 「厚さ ÷ 熱伝導率」で算出。数値が大きいほど優秀。

▼ 素材ごとの熱抵抗比較(厚さ100mm換算)

| 素材 | 熱抵抗値 (㎡・K/W) | 備考 |

| スタイロフォームFGデュポン | 4.5 | 高性能だが高価 |

| 高性能グラスウール | 2.8 | バランス型 |

| 住宅用グラスウール | 2.2 | 今回採用(コスパ良) |

| 木材(スギ) | 1.25 | |

| 密閉空気層 | 0.09 | 空気は動くと断熱効果なし |

結論:

スペック上の数値は大切ですが、実際に施工された家を体感した結果、「隙間なく施工すること」の方が重要だと感じました。そのため、コストを抑えつつ丁寧に施工することを目指しました。

DIYに使用した道具と材料

屋根断熱は上を向いての作業が多く、道具選びが作業効率を左右します。

主な工具

- 充電式タッカー(マキタ推奨): 手動タッカーは打ち損じが多く、抜く作業が地獄です。電動は必須レベル。

- 高圧コンプレッサー&釘打機: 垂木を100本以上打つため、手打ちは現実的ではありません。

- その他:丸ノコ、グラインダー、マルチツール、電動ドライバーなど

材料

- 垂木: 赤松KD材(30×40×1985mm)約54本

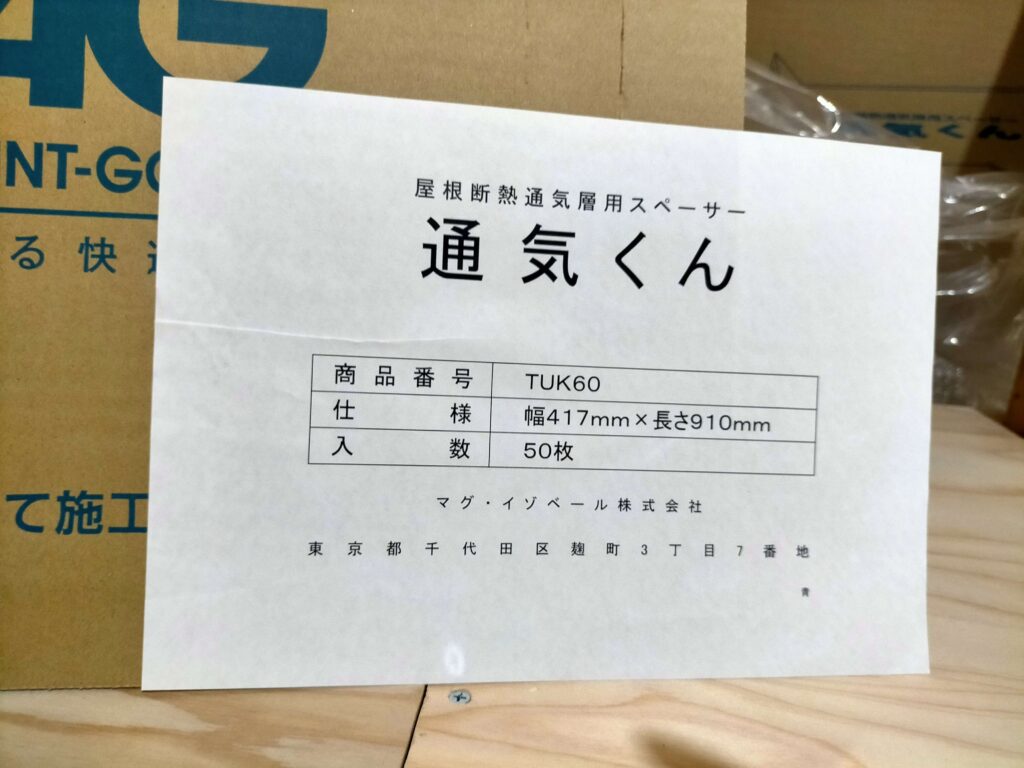

- 通気スペーサー: 通気くん TUK60(尺モジュール)50枚入り×2※不足分はダンボールで自作

- 断熱材: MAG ポリカット 住宅用グラスウール 100mm14枚(5坪入)×2 ※元々天井に敷いてあった断熱材も使用しました。

- その他: 気密防水テープなど

【実践】屋根断熱DIYの作業工程

ここからは実際の施工手順です。通気層の確保から断熱材の充填まで、ステップごとに解説します。

既存の垂木に、通気スペーサー「通気くん」を設置します。ダンボール素材で透湿性があり、湿気を妨げません。

- 固定: 重力で落ちてくるため、充電式タッカでバンバン留めていきます。

- 加工: 母屋(もや)周りの釘が邪魔な部分は、グラインダーやマルチツールでカットして差し込みました。

通気層があっても出口がなければ意味がありません。

- 穴あけ: 棟木にかかる全ての垂木にホールソーで穴を開け、空気が棟換気口(屋根のてっぺん中央)へ抜けるようにしました。

寄棟部分は形が複雑です。

- 隅木(すみぎ)に沿って通気層を確保するため、下地を自作して設置。

- 角度切りは「自由金」や「自由スコヤ」を使い、現物合わせで加工しました。

STEP 3で作った通気層を、棟木の通気ルートへ接続します。隅木と棟木がぶつかる部分は複雑ですが、自作の通気くん(ダンボール)を使って隙間なく空気が流れるように工作しました。

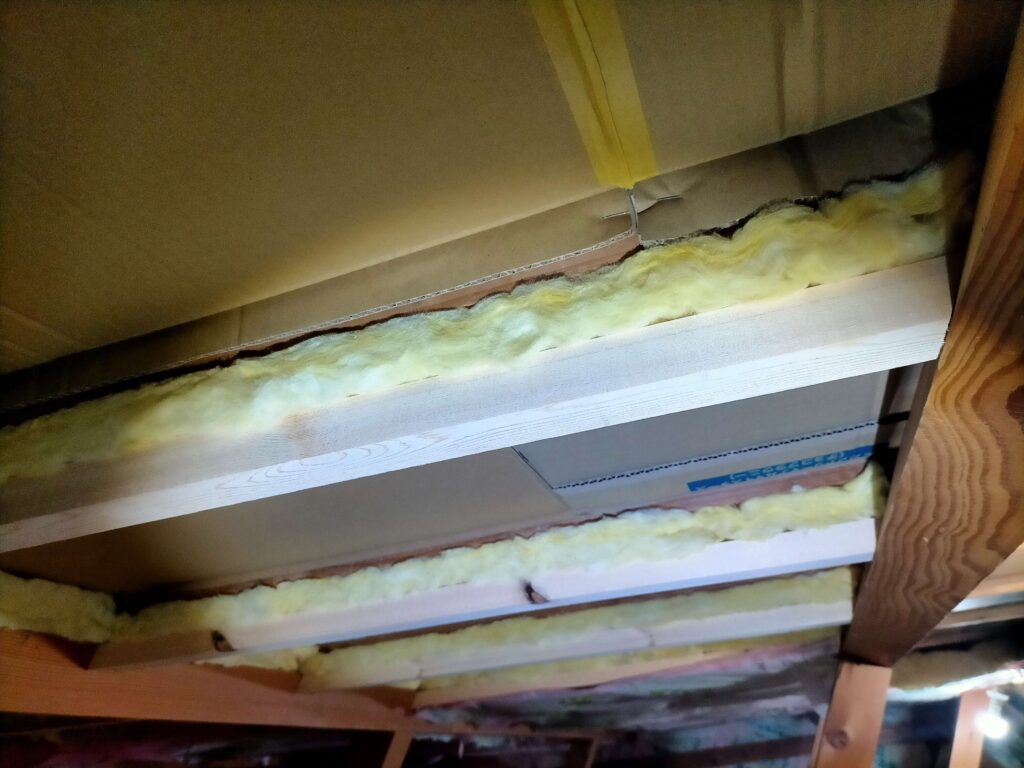

既存の垂木(高さ60mm)だけでは、通気層+断熱材(100mm)のスペースが足りません。

- 既存垂木に「30×40mm」の木材を追加し、断熱材を収める深さを確保しました。

- この作業で釘打機が大活躍しました。

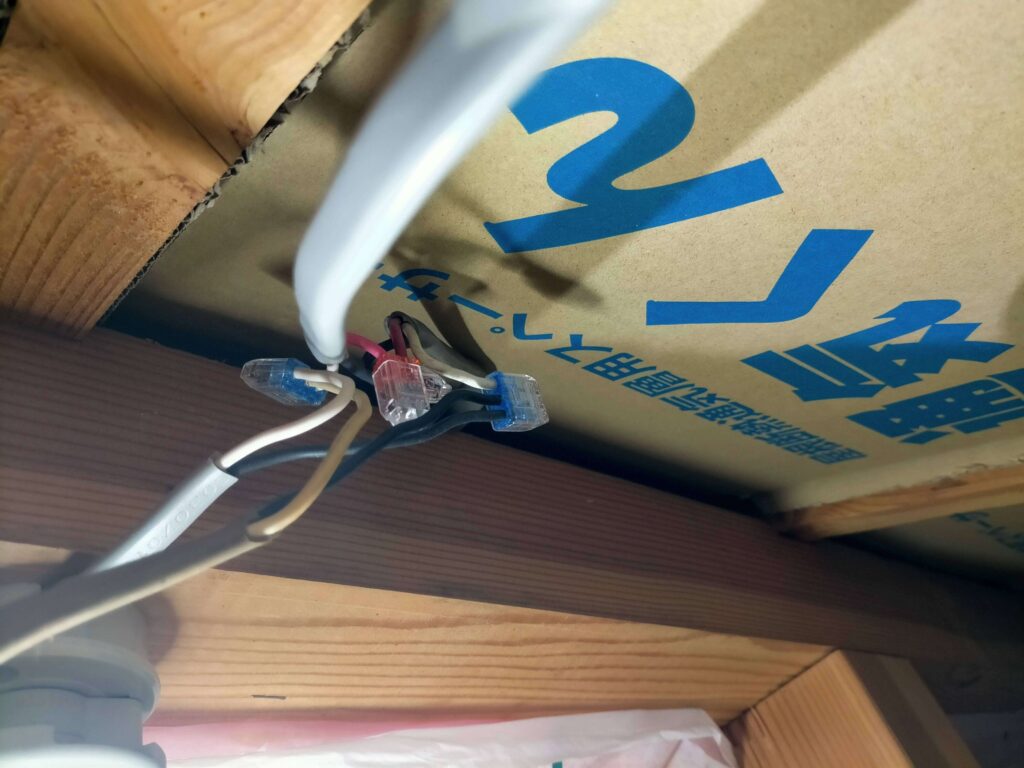

屋根裏収納用の照明配線を設置。

- ※電気配線工事には第二種電気工事士以上の資格が必要です。

いよいよ断熱材を詰めていきます。

- カット: 設置場所に合わせてグラスウールをカット。

- 隙間埋め: 棟木や母屋周りの三角の隙間にも、細かく切った断熱材をしっかり充填。

- 固定: タッカーで留めていきますが、屋根の端は狭く袋入りグラスウールの「耳」を留めるのが一苦労でした。

屋根断熱DIYを終えて:感想と反省

良かった点

- 圧倒的な断熱効果: 冒頭の通り、サウナ状態から脱却できました。

- 収納として十分: 屋根断熱のおかげで、屋根裏収納部分を別途壁で囲う必要がなくなり、空間を広く使えます。断熱材むき出しでも収納としては問題ありません。

反省点と次回への教訓

袋入りグラスウールを使用しましたが、施工は想像以上に大変でした。

- ビニールが邪魔: 隙間なく詰めようとすると、防湿層ではない裏側のビニールが邪魔をしてうまく収まりません。

- チクチク対策: 作業後の夜、体がチクチクして眠れないほどでした。防護服は必須です。

もし次やるなら… 「袋なしの高密度グラスウール」を隙間なく充填し、その上から別途「防湿シート」を貼る工法を選びます。その方が施工精度も上がり、精神衛生的にも良いと感じました。

大変な作業でしたが、夏の快適さを考えれば**「やってよかった」**と心から思えるDIYでした。